旅のレポート「美味ららら紀行」

特別寄稿 焼津港のミナミマグロとサバ

- #マグロ

- #サバ

- #小川港

- #大井川港

- #焼津漁港

- #焼津市

- #中部

- #春

- #秋

- #見る・巡る

- #特別寄稿

- #地魚・海鮮

- #桜エビ

- #しらす

静岡県は食材の宝庫だが、その中心は漁業資源である。県によると、静岡県の海岸線は500㎞を超え、伊豆半島の部分がざっと1/2、大瀬崎から御前崎までの駿河湾沿岸が1/3、御前崎から西の遠州灘が1/6になる。獲れる魚も獲り方も地域ごとに異なるほか、漁港の性質も三者三様である。

静岡の魚を訪ねる旅の2回目は駿河湾沿岸のミナミマグロの市場がある焼津漁港である。焼津市には焼津港、小川(こがわ)港、そして大井川河口左岸にある大井川港の3つの漁港がある。焼津港と漁業の関わりは古く、特にカツオの水揚げは江戸時代より盛んになり、現在では焼津港におけるカツオの水揚げでは日本一の地位にある。カツオ漁の伝統は平安時代の百科全書的な書物である「延喜式」の時代にまでさかのぼるという。また、明治以降はマグロの水揚げ港として成長を遂げていて、今ではマグロの水揚げについても国内トップクラスである。

この日のマグロは4社から出されたもの。船籍はほとんど日本。漁場は南インド洋、ケープタウン西の大西洋などどれも南半球で獲れたものであった。マグロのセリ場は学校の体育館を一回り小さくしたほどの面積があり、天井が高かった。マグロの鮮度を維持するため冷房が利いているらしくひんやりする。

セリ場にはすでに102本のミナミマグロが並んでいた。魚体は25㎏~90㎏とまちまちだった。ワタとエラは抜かれ、尻尾は切り落とされ、冷凍されて真っ白な紡錘体のような姿には生物という感じはなかった。尻尾近くの胴体の一部が輪切りにされて置かれている。テレビなどでおなじみの姿だ。この部分は冷凍が溶けミナミマグロ独特の赤い筋肉がめだっている。輪切りには、産地、会社を区別するためのカラーリボンがつけられている。仲買人たちが鉤のついた手鉤をもって輪切りの尾部をひっかけて肉質などを観察し始めた。色合いなどで、脂肪分や肉質などがわかるようだ。

やがてセリが始まった。脚立に乗った職員の掛け声に合わせ、仲買人が次々競り落としてゆく。20分としないうちに102本のミナミマグロは次々競り落とされていった。

焼津漁業協同組合

| 住所 | 静岡県焼津市城之腰269番地の9 |

| 営業時間 | 8:00〜17:00(平日) |

| TEL | 054-628-7112 |

| URL | https://www.yaizu-gyokyo.or.jp |

うみえ~る焼津

| 住所 | 静岡県焼津市鰯ケ島136-26 |

| 電話 | 054-626-1551 |

| 営業時間 | 各店舗へお問い合わせください |

| 定休日 | https://www.city.yaizu.lg.jp/shisetsu/cate010/umieiru.html |

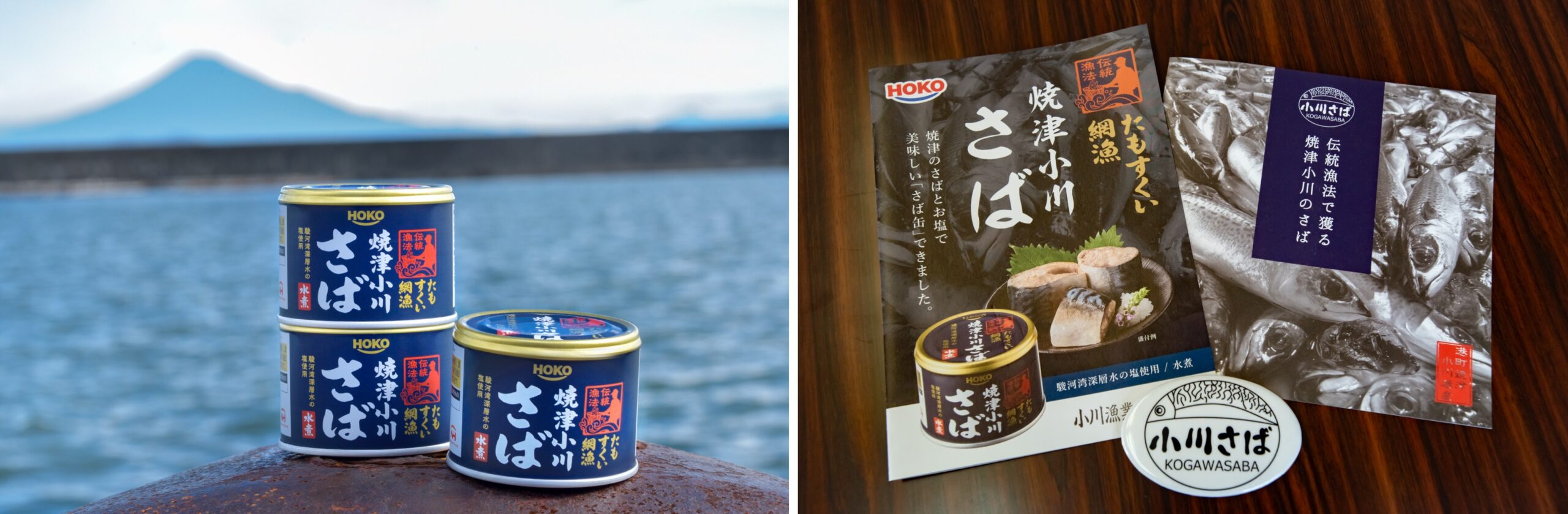

焼津港から数百メートル南にある小川港(こがわこう)に向かう。小川港は、焼津市にある3つの港の一つで、3つの漁協は主に扱う魚種によって棲み分けている。小川で扱うのは、おもに「たもすくい網漁」という漁法で獲られるサバである。

季節によって、マサバ、ゴマサバの双方がとれるようだ。これらは、最近では漁協が主導してさまざまに加工され、ふるさと納税の商品にもなっている。なお、焼津のサバはサバ寿司にも加工される。

下:さばのほかにも様々な魚が水揚げされる(左:ミズカマス 中:グチ 右:マダイ)

小川港では、サバ以外にも定置網で獲られる多様な魚種が水揚げされる。この日私たちが漁港を訪れたのはもう9時近くのことであったのでセリは終わっていたが、大手の仲買業者が集荷に来る前のトロ箱には、ヘダイ、マダイ、ホウボウなどの魚が数匹ずつ氷詰めにされた状態で入っていた。

事務所に戻って加工食品の話を聞いた。サバは、麹漬け、味噌漬け、ゴマサバのサバ節などに加工されるが、伝統食として古くからあるのはサバ寿司だとのことだ。

漁協が今年から始めた取り組みの一つがさば缶である。190gの標準的なサイズの水煮缶で、工場は八戸である。焼津には、缶詰の文化がなかったという。

※さば缶の製造は最近ですが、ツナ缶等は有名です。

大正時代、静岡県で豊漁だった「ビンナガマグロ」を静岡県水産試験場の村上芳雄技師が、油漬けにして缶詰にすることを発案しました。 1929年、村上技師は焼津水産学校(現在の焼津水産高校)の実習場を使い、製造科職員と生徒の協力のもと、400ダースを生産し、アメリカへの輸出を行いました。 これが我が国の「マグロ油漬け缶詰」の始まりです。 今も、変わらぬ製法で製造しています。 焼津水産高校の伝統の缶詰です。

深層水の塩を使用し、そのままで食べてもとても美味しい

小川漁業協同組合 総務部

| 住所 | 静岡県焼津市小川3392-9 |

| 電話 | 054-624-8130 |

| 営業時間 | 8:00〜17:00(土・日・祝を除く) |

| 定休日 | https://kogawa-gyokyo.com |

大井川港は面積からいうとほかの2港に比べてずっと小さい。大井川港漁業協同組合の大場祐一参事に話を聞くことができた。

主力は生シラスとサクラエビ。どちらも県内外では用宗港や由比港がずっとよく知られていて大井川港の名前など特に県外者はほとんど知らないだろうと思われる。だが、じつは大井川港は相当量の水揚げを誇っている。サクラエビについていえば漁期は春と秋の2回ある。春漁と秋漁と呼ばれ、春漁は3月下旬からに6月上旬まで、秋漁は10月下旬から12月下旬までだという。サクラエビ自体は春から秋まで沿岸に生息はしているが、夏の間を禁漁期と定めたことで、漁期が2回に分かれている。シラスは、カタクチイワシやマイワシの稚魚で、春はマイワシ、夏以降はカタクチイワシが主になる。今の時期(10月)のシラスは硬くてあまりうまくないと感じるのだが、と問うたところ、大場さんは納得したような表情で「マイワシの方がカタクチイワシに比べてぷりぷりして柔らかいからですよ」と教えてくれた。

右:新鮮な生シラスを使った丼

かき揚げ丼を食べさせてもらったが、立体的にあげられたサクラエビのかき揚げに、特製の「たれ」を自分でかけて食べる趣向である。

大井川港漁業協同組合

| 住所 | 静岡県焼津市飯淵1960 |

| 電話 | 054-622-0415 |

| 営業時間 | 10:30~14:00 |

| 定休日 | 木・金・土・日曜(年末は定休となります) |

| URL | http://www.oigawako-gyokyo.com/dining/ |

午後は東名高速の焼津インター近くのホテル「nanvan焼津」を訪ねた。

ホテルのお客様は県外からのご利用が多く、焼津にまぐろやかつおの仕入に来られる方や全国を営業で回られる方、トラックでの配送や工事に来られる方などがご利用され、朝食に焼津港のマグロを中心とするマグロ料理を、宿泊者にだけ提供している。

そのため食事のスペースもラウンジの扱いにしてあるとのことだった。

ここでは特別に、まぐろ茶漬けとマグロ丼を作ってもらった。

まぐろ茶漬けはメニューにはなく、特注の扱いらしい朝食のおすすめメニュー。

※宿泊された方のみへの食事提供となり要予約。

HOTEL nanvan焼津

| 住所 | 静岡県焼津市越後島360-3 |

| 電話 | 054-628-8835 |

| URL | https://nanvan.jp |

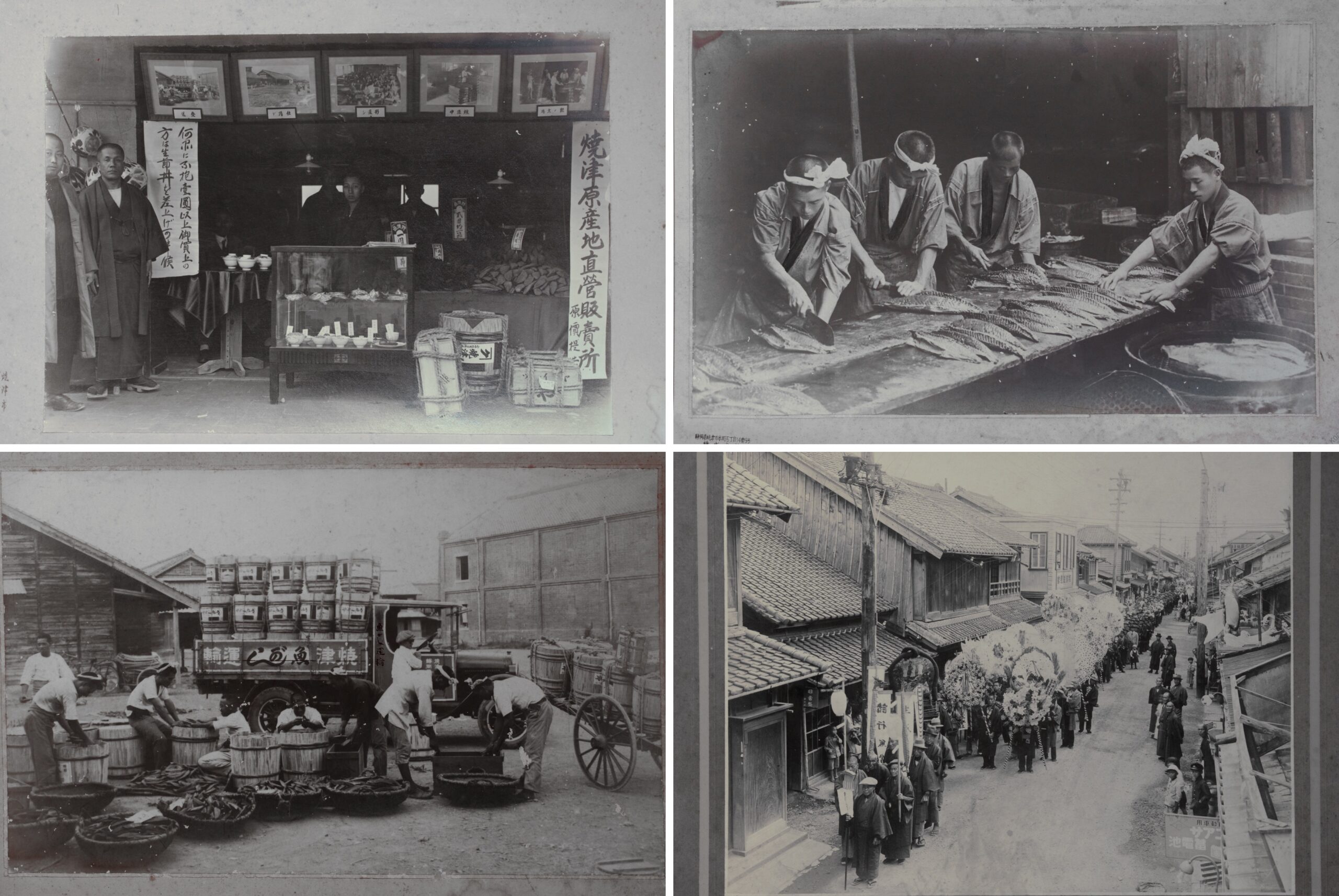

この日最後の訪問先は、サバを専門に扱ってきた「岩清」である。現当主は7代目の岩崎智子さん。創業は1832年というから、江戸末期。そろそろ200年になろうかという老舗である。海からも遠くはない、旧市街の属する地域であろうか。

右:店主の岩崎智子さん

ここは、古くから塩鯖を作ってきた店で、その流れで鯖寿司を作ってきた。塩サバを酢で締め、酢飯を載せて棒鮓にしたもので、製法は関西のそれとほぼ同じである。酢飯は、関西のそれより酢のきれがよいと感じる。

曽祖父にあたる4代目当主清市さんの卸台帳を見ると、「表」がカツオ、「裏」がサバと表記されている。11月から4月ころのサバを扱っていたことになる。昭和になったころから、サバを塩鯖にして売るようになった。智子さんの4代目清市さんの頃から塩鯖を京都の塩干市場に出しており、1967年の出荷帖には「京都○は」の文字が見える。

先代が若いころには国鉄焼津駅(現:JR)まで塩サバの出荷に出かけた記憶があるという。得意先には、今も鴨川沿いの木屋町五条上ルにその建物が残る「鮒鶴」もあった。ただ塩サバは、書類上は「京都塩干魚卸協同組合」に出していたことになっていて実際に届けられた店の名前はわからないとのことだった。他にも、和歌山県橋本市にも集金にいっていた記録が残っているが、橋本といえば「柿の葉寿司」の本場である。

こうしてみると、京都や奈良の鯖寿司の文化は、明治時代の近代化による大量生産の時代以降、若狭や和歌山などかつての狭いサプライチェーンでは賄いきれず、新たに鉄道という手段でつながった新たな産地-焼津を巻き込むことで新たな時代を迎えていたことが分かった。これからは、焼津の鯖寿司は焼津で食べるという、そういう文化の創造が重要なのだと思われる。

鯖御膳岩清

| 住所 | 静静岡県焼津市本町5丁目14-9 |

| 電話 | 054-629-2025 |

| 営業時間 | 販売/10:00~15:00[定休日/月曜日] レストラン/昼膳 11:00~14:00(L.O.)・古民家カフェ 14:00~16:00・夕膳(予約のみ) |

| 定休日 | 月〜木 |

| URL | https://www.iwasei.com |

取材に同行いただいたカメラマンさんに、取材の内容をご自身のブログで紹介いただきました。

こちらもぜひ御覧ください。

https://53-73.com/blog/archives/2726.html

写真:小南 善彦