旅のレポート「美味ららら紀行」

海と人への感謝から始まる“おいしい”SDGs~清水港のマグロと尾の身プロジェクト~

- #清水港

- #清水

- #マグロ

- #駿河湾

- #静岡市

- #中部

- #秋

- #冬

- #見る・巡る

- #米

- #地魚・海鮮

ガストロノミーとは、食を通じてその土地の歴史文化や風土、そして人間を探求すること。

ガストロノミーツーリズムは、食文化を体験・学ぶことを目的とした旅のこと。

人々の記憶や思い出とも深く結びついたものだと思います。

私が食いしん坊だからかもしれませんが、記憶って、その時に食べた食と深く結びついていることが多い気がします。そして、その記憶は単に食べたものの美味しさだけではなく、その時に見た空の青さだったり、海の美しさだったり、紅葉に彩られた山の稜線だったり、逆に残念だった曇り空だったり。さらには一緒に食べた人や作ってくれた人たちの笑顔、その時に交わした会話までもが、ふとした時に甦る。全てが思い出として自分の中の記憶の引き出しに大切にしまわれているんだなぁと、歳を重ねたいま、余計に思うのです。

今回はそんな風に「いつか誰かの思い出の味」になるかもしれない、港町・清水で生まれたばかりの新名物とその取組みをご紹介します。

世界中の漁場からマグロが集まる清水港

最初に訪れたのは、静岡市駿河区と清水区にかけて広がる丘陵地、日本平の山頂。ここから眼下に望む清水港は、晴れた日には正面に雄大な富士山を控え、羽衣伝説で知られる三保松原のある三保半島に抱かれる、良好な立地であることがよくわかります。

その歴史は古く、古事記と並んで日本で最も古い史書のひとつ『日本書紀』には、当地の豪族の庵原(いはら)氏が現在の清水港周辺でつくられた船で百済(くだら)へ救援将軍として出航した、という記録が残っているそうです。

戦国時代から江戸時代には、軍事上の要地や海陸の交易地として幕府から重用されてきました。

近代港湾としての清水港の幕開けは、1899年(明治32年)。時の明治政府による開港場指定を受けたことに始まります。1906(明治39)年には、初めて清水港からアメリカへ日本茶を輸出。蒸気機関の登場や産業の近代化という追い風を受け、国際貿易港として発展していったのです。

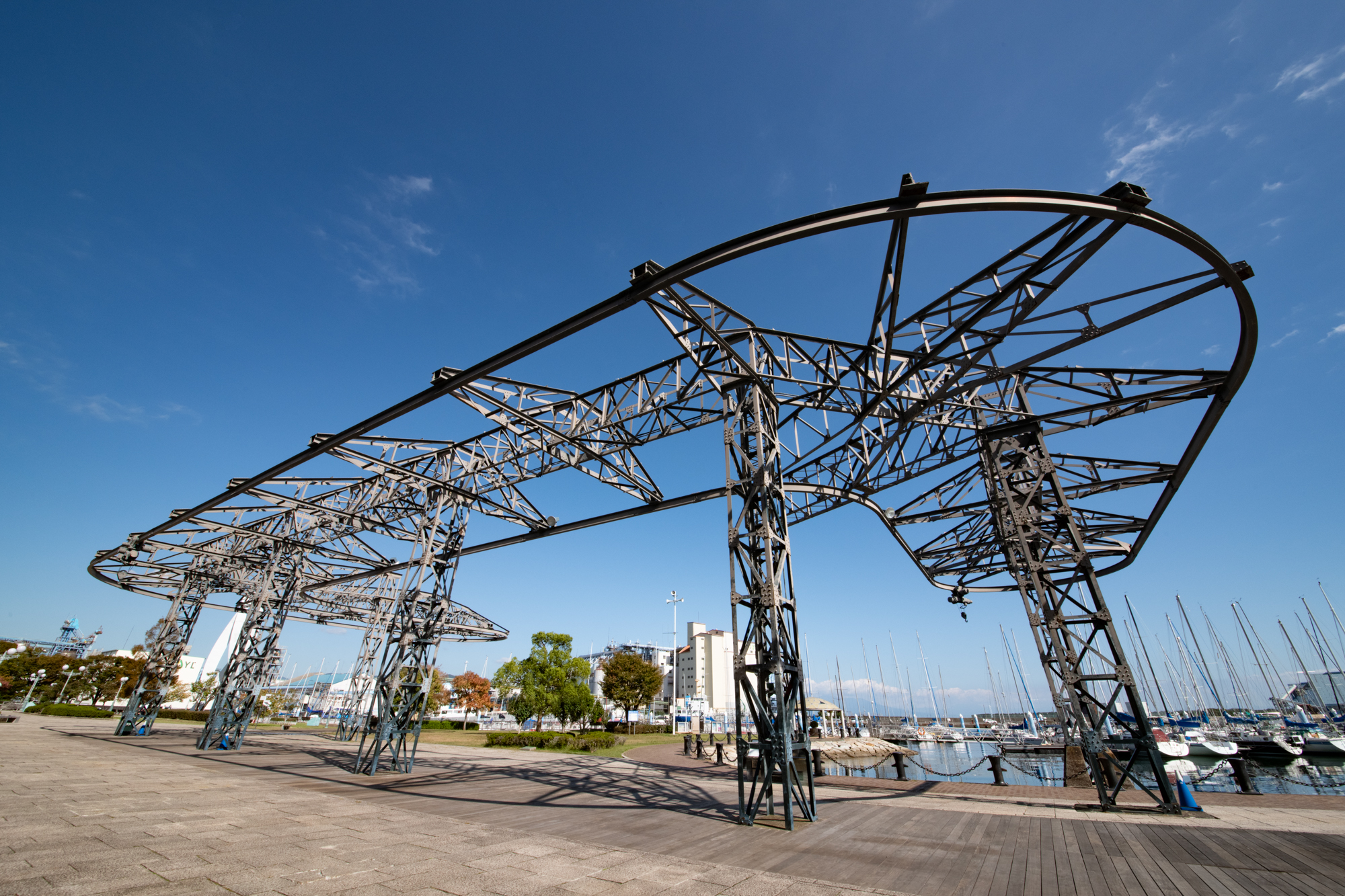

日本平山頂から車を走らせること約20分。港周辺にある商業施設に隣接した公園にやってきました。

近年、大型客船の寄港地として人気が高まっている清水港ですが、この日も、ビルと見紛うばかりの大きな客船が停泊中。大型客船の寄港日には、思い思いに買い物や散策を楽しんでいる外国人観光客とすれ違うことが多く、逆にまるで外国にいるかのような気分を味わえます。

ここでぜひ見てほしいのが、ジェットコースターの骨組みのように鋼材が組み上げられた不思議な形の建造物=清水港テルファー。(テルファーとは荷物を吊り上げて水平レールに沿って移動させるクレーンの一種。)

1928(昭和3)年に完成したこのクレーンは、テルファー形式の木材荷揚げ機械としては現存する唯一のものだそう。1971(昭和46)年にその役割を終えましたが2000(平成12)年に国の登録有形文化財に指定されました。

大正時代になると北米材を中心とした木材の輸入が増えました。関東大震災後の木材需要も重なり、清水港は国内有数の木材輸入港としても発展。陸揚げされた木材を全国に輸送するための鉄道駅も設置されました。

当初は、清水港の沖合に運ばれた木材を海上から吊り上げ、コンベアーで貨車に積み込んでいましたが、このテルファーが完成すると、それまで1日1車両分を積み込むのがせいぜいだった作業をわずか48分で積み込んでしまったというから、その性能は驚くべきものです。

同形式のテルファーが清水港以外に名古屋港駅や海神奈川駅など全国6駅に設置されていましたが、現存するのはここ清水港のみ。日本における港湾の近代化とその歴史を物語る大変貴重な遺構なのです。

そして、もうひとつ。清水港の歴史を語る上で欠かせないのがマグロです。

マグロ油漬け缶詰の輸出は1930(昭和5)年に始まりました。清水生まれの缶詰はアメリカで大変人気だったそう。この成功でマグロの需要が増え、さらに戦後には、日本列島のほぼ中央という立地条件や、交通事情が良くなったこと、優れた冷凍保存技術を有する大型施設の整備が進んだこと等から、船上で冷凍されたマグロの水揚げが飛躍的に増えていきました。

現在、清水港の冷凍マグロの水揚げは、国内全体の水揚げ量の約50%を占め日本一を誇っています。

海と人への感謝から始まった「マグロの尾の身プロジェクト」

日本一の冷凍マグロの街にふさわしく、市内では海鮮丼や刺身定食、煮つけやマグロカツ等、様々なマグロ料理を食べさせるお店が多い中、マグロ1匹に1つしか取れない希少部位=“尾の身”を使って、清水の新名物を作ろうというプロジェクトがあると聞き、市内にある総合商社「フジ物産」に向かいました。

「弊社の餌料をずっと積んでくださっているマグロ船のお客様に恩返しをしたい、その想いから尾の身プロジェクトは始まったんです。」

そう話してくださったのは、プロジェクト立ち上げ時のメンバーである地域リレーション推進室主任有泉兼外さん。現在、プロジェクトの中心メンバーとして活躍している海上部の朝倉菜津子さんも隣で大きくうなずかれます。

今年で創業68年になるフジ物産は、エネルギー事業からスタートした会社。現在、主な事業として、石油製品の販売や漁業用餌料の販売、鰻の養殖・加工、再生エネルギーを促進している新エネルギー事業部を手掛けています。

遠洋漁業のマグロ船との関わりは、燃料の供給から始まりました。その縁からマグロの餌料や、船員さん用の食品へと取引が拡がっていったそう。遠洋マグロ漁は6か月~1年程度は母港に帰れない、長期に渡る命がけの仕事。その中で適切な補給ができないことは死活問題。漁船が困ることのないように確実な補給を行う、マグロ漁を支える縁の下の力持ちのようなお仕事だと言えるでしょう。

尾の身プロジェクトの中心となっているのは、海上部。そのお仕事のメインは遠洋マグロはえ縄漁船への餌料の供給です。

「より良い餌料を供給することでマグロの食いつきがよくなれば、それだけ漁獲量が上がります。その分、早く漁を終えて港に帰り、家族の元に帰ることができる。そしてまた出航して漁の数をこなせれば、それだけ漁獲高も上がって、給料として船員さんたちに還元されます。それも弊社ができる恩返しのひとつだと考えています。」

そうした恩返しの一環として尾の身プロジェクトも始まったとのことですが、なぜ尾の身だったのでしょう。

「長年、船員さんとの付き合いを大切にしてきたので、船員さんたち個人から“これ、なんとかならないかな?”と課題を聞くことができる環境だったんです。尾の身も、“このしっぽ、なんとかなんねえか?”って会話がきっかけでした。」

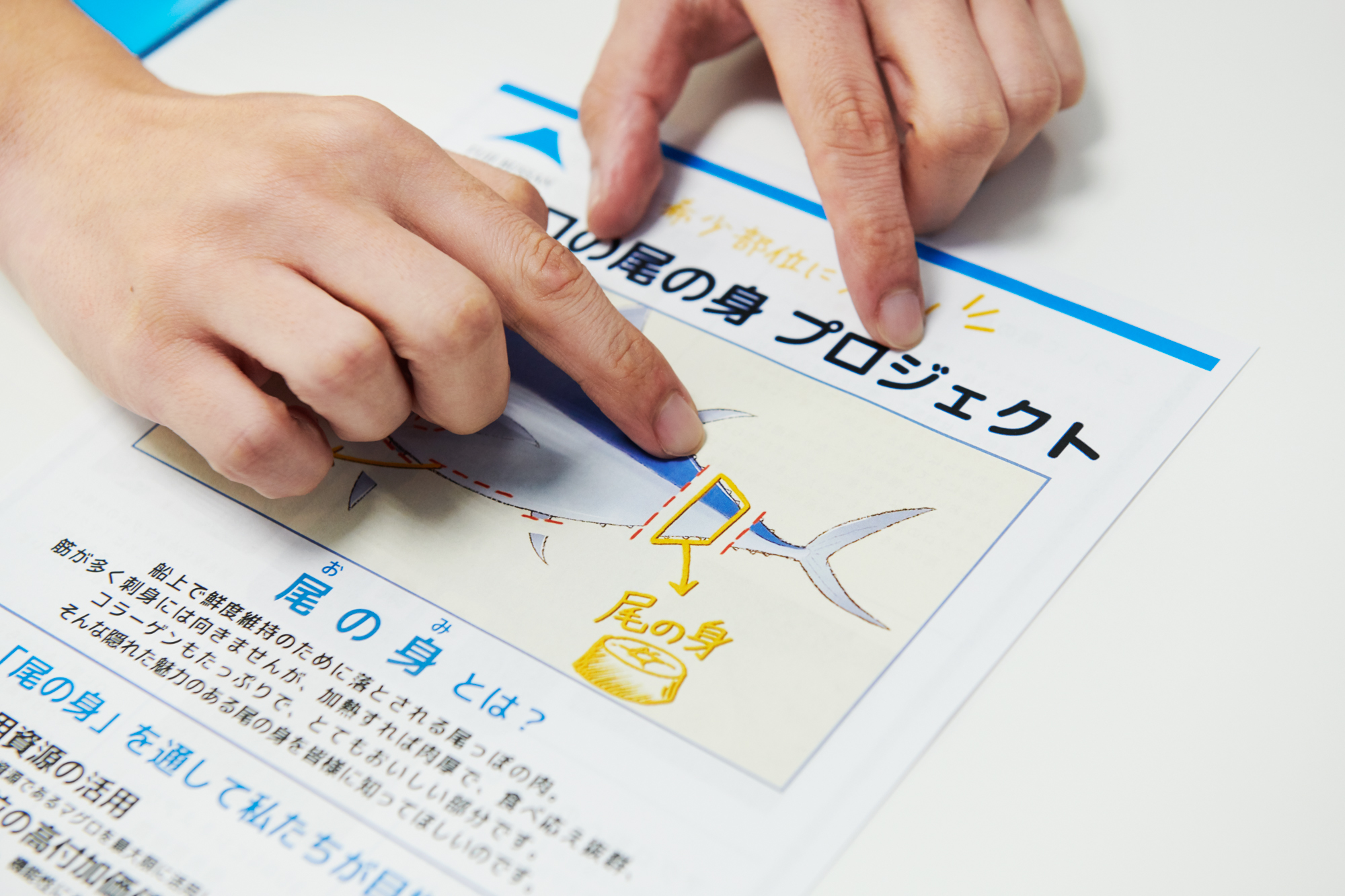

マグロは鮮度を保つために獲れたらすぐに船上で血抜きを行います。その際、尾ひれの周辺が切り取られるのですが、ほとんどが水揚げされないのだそう。でも、この尾の部分にもたっぷり肉が残っています。

回遊魚であるマグロが常に動かしている部分だから、筋肉質で筋が多く、生で食べるには向かないものの、コラーゲンを多く含む、とても栄養豊富な部位なのだそう。焼いたり、煮込んだりすると、筋の部分はプルプルで肉も食べ応えがあり、船上でのまかないとして食べている船員さんたちには、尾の身は密かなごちそうとして知られていました。でも、「美味しい」ことは分かっているものの、船の冷凍庫のスペースには限りがあり、大部分は水揚げされません。当然、高い金額で取引される本体部分を優先させることになるからです。

「自分たちが尾の身を買い取ることができたら、船員さんたちの収入にもなって、恩返しができるんじゃないか。それに、こんなに美味しいのに捨てられているなんてもったいない。その美味しさも知ってもらいたいし、船員さんたちが命がけで獲ってきてくれるマグロの命を無駄なく、頭からしっぽまで食べてもらいたいという想いでいまも動いています。」

尾の身の旨味とカタチを最大限に活かしたスパイスカレー。(写真提供・フジ物産)

尾の身プロジェクトがスタートしたのは2020年。輪切りにした尾の身を鉄板で焼いてステーキとしてイベントで販売したり、尾の身のカタチや大きさを活かしたカレーを販売したりと様々な挑戦を経て、新たに誕生したのが“尾結び”でした。

“尾結び”に込めた想い

朝倉さんがフジ物産に入社して1年、ちょうど本社近くの公園にできるカフェで販売するフードに、尾の身を使えないかと新たなプロジェクトが始まりました。

「尾の身を使った中華まん等、他のアイデアもいろいろ出ました。でも、公園で食べるならピクニック気分でおにぎりが食べたいよね、と。

“公園が人の集まる場所になる、人と人とを結ぶ場所になる”ということを目的とされていたので、そこに合ったコンセプトで商品を作りたいとも思っていました。

人と人とを“結ぶ”おむすび=マグロの尾の身を使っているから“尾結び”。

海と人、人と人、人と地域を結ぶ、そんな商品にしたいという想いを込めて作らせていただきました。」

味に関しても「地元のおばあちゃんが握ったような、懐かしい味を再現したかった」と朝倉さん。

魚嫌いでも鮭のおむすびは好きなお子さんは多いからと、1つは塩鮭をイメージした塩味で。もう1つは、これも老若男女に好まれるかば焼きのたれを使って、甘めの味つけの混ぜ込みごごはん風に仕上げています。何度も試作や試食を重ね、形も、定番の三角形だけじゃなく、懐かしさを訴えたくて、1つは俵型に。大きさも少し大きめにして、お子さんが1つでお腹がいっぱいになるサイズを意識したそう。

筋肉質で筋が多い尾の身は、扱いにくい部位。つながりのある加工業者さんに加工処理を依頼したものの

「最初はツナ缶のようにかなり細かくほぐれた状態のものができてきました。でもそれだと尾の身らしさが無かったんです。もっとゴロゴロと大きな身にした方が、マグロの肉と差別化ができると考えて、業者さんには“もっと大きくしてほしい”と何度も依頼を繰り返しました。尾の身を知ってもらいたいのに“ツナと一緒”という感想を持たれたくなかったんです。何度も試行錯誤してもらって、塩にぎりの方は、尾の身の骨の周りの1かけらを2等分したものがゴロンと入っています。」

「召し上がった方からは鶏などのお肉みたいという感想をいただいています。お刺身になるような部位は、火を入れるとパサついてしまうこともありますが、尾の身はしっとりとしていますし、うま味も出て、生のマグロとはまた違う美味しさなんですよ。

加工業者さんがうまく処理してくれているので、心配していたほど臭みは無かったんですが、それでも鮭とは違うと思われるかもしれません。でも、そこも尾の身らしい特色のひとつ。これが美味しいって言ってくれる方が一人でも増えてくれたらいいなと思っています。」

冷凍での販売なので日持ちもするし、電子レンジで温めるだけで食べられるというのも手軽でいいですね。現在はイベントやオンラインショップでの販売のみですが、今後は、清水の河岸の市等、販路を開拓していきたいとのこと。

いつか日本平の山頂から、清水港を見下ろしながら食べてみたいものです。

「あの港で揚がったマグロの尾の身を使っているおむすびだから“尾結び”って名前なんだよ。」そんな風に誰かに話したくなる“物語”のある商品って、いいですよね。

尾の身×静岡のご当地パン

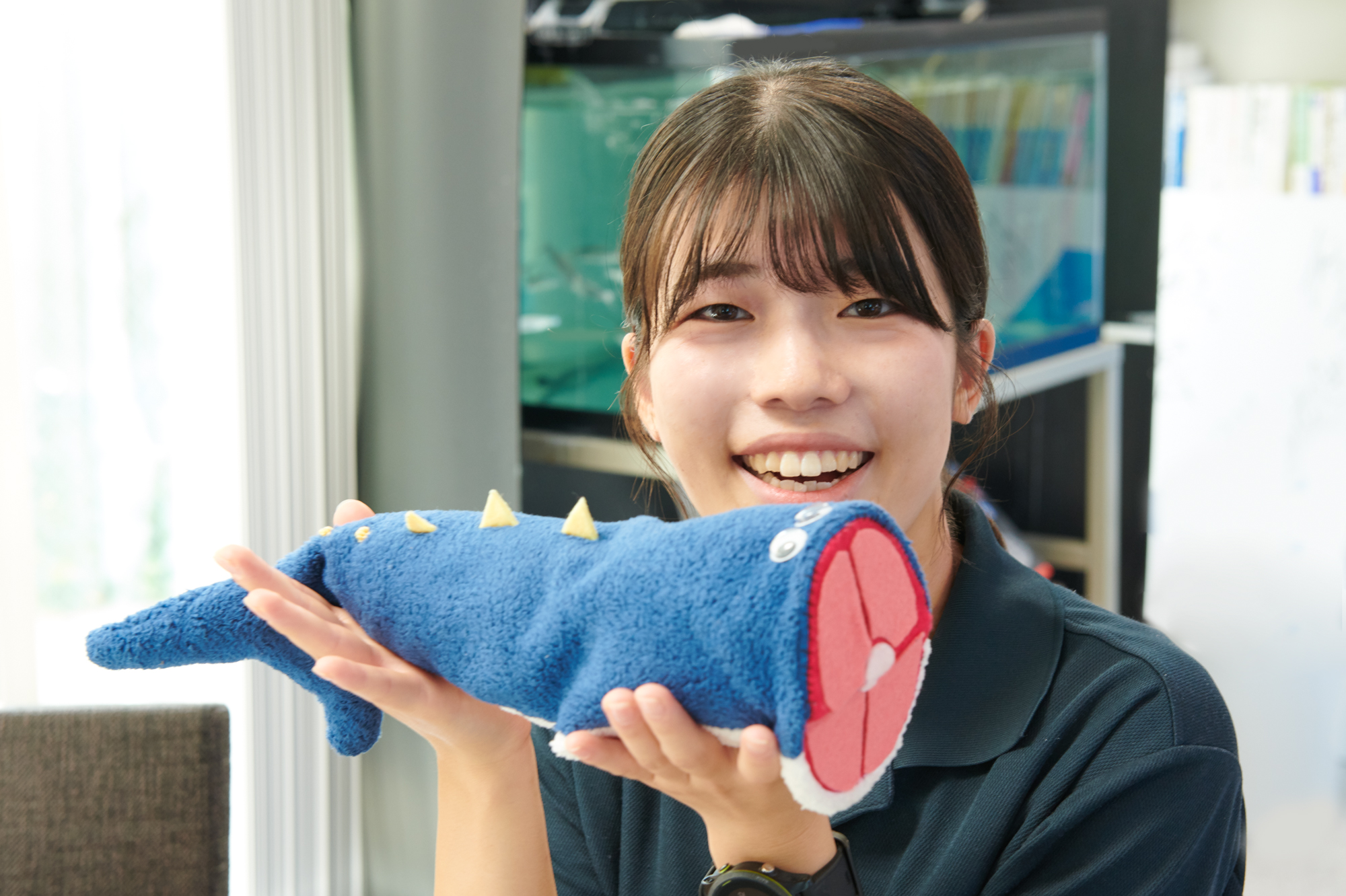

「朝倉は、尾の身愛があふれ過ぎて、こんなものまで作っちゃったんですよ。」

と有泉さん。見せてくれたのは、オリジナルキャラクターの“尾の身くん”の手作りのぬいぐるみ。これまで行ったお子さん向けのイベント等で、尾の身の説明をする時に大活躍しているそうです。

そんな尾の身くんのシールが貼られた新商品がもう1つ、大学生とのコラボから生まれています。

常葉大学のデザインシンキングという授業の課題で、学生たちが着目したのが尾の身でした。元々は会社の知名度を上げるという課題でしたが、尾の身を食べてもらうことで尾の身を知ってもらい、フジ物産のことも知ってもらおうというアイデア。ちらっと見せてもらった商品写真のパッケージ。もしや、ご当地パンとして人気の静岡県民にとってはおなじみのあのパンでは??

「そうなんです。“のっぽパン”をオマージュして開発されました。本当は授業内で製造元のバンデロールさんとコラボできればよかったのですが、時間が足りなくて昨年中には実現ができなくて。授業の集大成としてはベルテックス静岡さんのホームゲームで販売したのですが、学生さんたちから“なんとしてでも、のっぱパンとコラボして終わらせたい”との声が上がりました。」

そこで今年に入って立ち上げたのが“尾っぽパンプロジェクト”。実は、先日、完成品の初お披露目があったばかり。

通称「尾っぽのっぽ」。正式には「マグロ尾の身カツのっぽ」。

11月1日~3日の大道芸ワールドカップ、11月8・9日の清水港マグロまつり2025で販売されました。

「30cm以上あるのっぽパンの長さを活かし、尾の身のカツを6個、タルタルソースと一緒に挟んでいます。2人で半分こしてもいいくらいのボリュームになりました。通常ののっぽパンのパッケージに、コラボ商品の場合、シールを貼るのですが、このシールのデザインも学生さんたちが“尾の身くん”を元にデザインしてくれたんですよ。」

朝倉さんの尾の身愛が学生の皆さんにもしっかり伝わったように、その熱はこれからもっと伝播していくような気がします。こうして学生さんが“自分事”として、尾の身のこと、マグロのことを知って問題意識を持ってもらえるのは、将来的にはリクルートにもつながりそうです。マグロも海を循環している魚ですが、フジ物産も人と人、モノと人、部署と部署、他社と自社、様々なつながりが生まれて循環している、そんな風に感じました。

「産学連携も流行っていますが、学生のうちからこうした課題解決に関わってもらうことで、社会に出てから“そういえば、マグロの尾っぽのことをやったなぁ”って思い出してくれたら、このプロジェクトも継続してくれるかなって、実は密かな期待もしています。

清水出身の方には、大学や就職で地元を離れたとしても“お前の地元には何があるの?”って聞かれたときに、“何にもないよ、うちの街”って言うのではなく“マグロを頭からしっぽまで食べられるよ”みたいなことを答えてくれて“マジ?面白いな~。行ってみたいな”って会話ができる、そういう子供たちを育てていけたらいいなと思っているんです。」

と、有泉さん。「そのためには、もっと尾の身が身近な存在にならないと」と続けます。

海と人、人と人とをつなぐ未来へ

「このプロジェクトの良いところが、市場(生産者)の方や加工業者さんにも関係者として入ってもらって、一緒に商品を考えたり、アドバイスをもらったり、みんなで考えることができている点。掛け算でだんだんいいものになっている感じがします。僕らが関わらなくても、尾の身は普及したかもしれませんが、より加速させて一部を担うことができているのかなと実感しています。

ただ、尾の身の値段が上がったかというと、まだそうではない。そこが次の課題です。究極は、尾の身の使用量が増えて、マグロ全体の価値も上がると、魚価も上がって、水揚げ量も増えて、船員さんたちも潤って継続していけるマグロ漁船を維持できるところにつなげていきたいんです。」

日本国籍のマグロ漁船は減少傾向にあります。大きな要因のひとつが船員の高齢化による担い手不足。インドネシアを中心に外国人の乗組員が増えているものの、それでも成り立たない状況なのだそうです。

「マグロ漁船が稼げる仕事だと分かってもらえれば、もっと担い手が増えるんじゃないかと思うんです。

ドラマや漫画等で描かれたりして“借金のカタに乗せられる”とか3Kとか、悪いイメージを持っている方もいるかもしれないんですけど、そんなことは無い。給料制度もちゃんとしているし、環境も良くなりました。Wi-Fiがついて家族との連絡も取り合える船も増えましたし、休みも増えて、ラスパルマス(スペインのカナリア諸島になる都市)とかバリ(インドネシア)とか、外地での補給の時には、2~3日休みがもらえるので海外で遊べたり、いろいろ環境は改善されているんですけど、知られていないのが現状です。尾の身プロジェクトの取組みを通して、船員さんたちの就職活動もサポートしていきたいです。」

そのためにも、やはり尾の身も含めたマグロの価値を高めることが求められます。

「最近は尾の身も認知度が高くなってきて、河岸の市でも“尾の身が足りない”と聞くようになってきました。それでもまだまだ使い切れていないので、地道に活動を続けています。

尾の身をさらに普及させるための一番のネックは調理しづらいこと。皮を取ったり骨を取ったりと、下ごしらえに手間がかかってしまうんです。」

そこでその手間を無くせるように大きめにほぐした水煮タイプを開発されたそう。調理しやすいようにそのまま水煮にしたものと、そのまま食べられるように塩煮にして味がついているものの2種類。

いただいてみると、鶏のささみやムネ肉を低温で調理した時のようなしっとりした食感。ふわっと柔らかくジューシーな身は、噛むほどにうまみが口の中に広がります。白く濁ったコラーゲン部分は、口の中でトロリと溶けて、確かに臭みはほとんど感じられません。これは、トマトソースで煮込んだり、炒め物に具材にしたり、カレー風味の揚げ物等も美味しそう。使い勝手がよさそうです。火が通っているので時短にもなりますしね。

大量に用意できるようになれば、郷土の味として学校給食の食材や飲食店への卸商材としても使えるのではないでしょうか。給食や飲食店で様々なメニューが生まれ、日常的に尾の身に親しむようになれば、新しい郷土の食文化が生まれることにもつながるでしょう。

尾の身を食べることで、命に感謝し、廃棄されていた食材を救い、海や環境にも優しく、清水のマグロの歴史にも触れられて、マグロ漁船の船員さんたちの生活も潤す。そしてそういう循環の物語も授業やお店でちゃんと伝える。

それができれば、こどもたちだけではなく、我々大人も、自分の街・ふるさとを誇りに思える心を育むことにもつながるはずです。

ふるさとの思い出の味として尾結びや、水煮の尾の身を自慢する。マグロを通して、学びや想いが巡り巡る、そんな未来を切り開いていっていただきたいと願います。

それこそがガストロノミーの真髄だと思うのです。

尾の身プロジェクトは、可食部廃棄の削減を目指す取り組みが評価され、2021年度静岡県SDGsビジネスアワード優秀賞を受賞しました。未利用資源の活用、未利用部位の高付加価値化、そして地域の活性化と、船員さんへの恩返し。大きな理念を掲げ、その挑戦はこれからも続きます。

フジ物産では、近年、アスリートのキャリアサポートを通じて静岡県のスポーツ振興や、地域をつなぐ活動や、地域の魅力を再発見できるような旅を提案する旅行業にも取り組んでいます。

「“日本一の富士山が望める清水港は、日本一のマグロが集まる場所”というブランディングにつなげていけたら、と思っています。旅行事業は、静岡の魅力を発信する着地型のツアー会社になりたいという想いで立ち上げました。地域が活性化し、マグロ漁も盛り上がることにつながるよう、マグロを巡るツアー等も考えていきたいです。」

「マグロは高たんぱくな食材でもあります。今後は健康食品としてのエビデンスを明確にし、マグロ×健康の価値を高めることができれば、地域への恩返しにもつながるのではと考えています。」

今後の目標を話してくださった有泉さんと朝倉さん。インタビュー中、お2人から何度も出てきたのは“恩返し”という言葉でした。地域貢献に力を入れていらっしゃるのも、その地域への深い理解とリスペクトが無ければできないことです。それは地域の歴史や文化、風土を知るというガストロノミーにも通じる部分であるように思いました。

***************************

フジ物産株式会社

〒424-0847

静岡県静岡市清水区大坪2丁目5-32

TEL:054-349-7007

https://fuji-bussan.com

■尾結びが購入できるオンラインショップ

https://store.shopping.yahoo.co.jp/fuji-s/

■イベント情報はInstagramで更新

https://www.instagram.com/onomikun_maguro

***************************

取材日:2025年10月28日

ライター:アオキリカ

写真:小南 善彦