旅のレポート「美味ららら紀行」

風土を味わう隠れ家レストラン~信頼と絆が織りなすペアリングの物語~

- #野菜

- #小松菜

- #長泉町

- #三島市

- #レストラン雅

- #杉正農園

- #人

- #三島市

- #長泉町

- #春

- #夏

- #秋

- #冬

- #見る・巡る

- #野菜・果物

- #お茶

JR三島駅北口から車で5分ほど。長泉町の閑静な住宅街にそのお店はあります。

ご自宅を改装し2023年にオープンした「レストラン雅」さん。開業当初からローカルガストロノミーをテーマに掲げ、地元の豊かな食材を使った創作フレンチと、ワインだけではなくティーペアリングも提案。定期的に開催される生産者さんとのコラボディナーは、「食べることの歓びはもちろん、“知る” こと の歓びも体感できる」と、多くのリピーターさんを惹きつけています。

そこには、信頼と絆が織りなすペアリングの物語がありました。

「科学でありデザイン」野菜と料理の共通点

「こちらのお野菜は、総じてアクが少ないんです。塩とオリーブオイルだけでも十分に美味しい。」

そう話す「レストラン雅」の西山賢人シェフにご案内いただき、最初に訪れたのは、駿河湾や伊豆半島を望む丘陵地にある畑。出迎えてくれたのは、「杉正農園」の杉本正博さんです。

「杉正農園」では、約1万5000平米の農地で、年間を通して150種類もの野菜を栽培しています。杉本さんの育てる野菜は、西山シェフを始め料理人さんからひっぱりだこ。静岡県内のみならず、都内の一流レストランからも注文が途絶えません。

「静岡市以西とは土の色が違うでしょう?この辺りは、火山灰土で水はけがよく、野菜作りに適しているんですよ。水は、箱根水系の水を共同で管理するタンクで貯水したものを使っているから、水もいいんです。」

触れさせていただくと、確かに水はけの良さそうなサラサラな土。それでいて、しっとりとして保水力も高そう。適度な傾斜地でもあることから、日当たりもよく風通しも良いのも野菜作りには良い環境なのが分かります。でも、ポテンシャルの高い土地の力をさらに引き出しているのが杉本さんの土作りのノウハウです。

「1番大切なのは肥料設計ですね。この土地とそれぞれの野菜に合った肥料の配合を計算して使っています。私は隠し事が苦手なんです。良いことはみんなで共有して高めあっていけたらいい。でも、一方通行ではないですよ、私もみなさんから得るものも多いです。だから肥料の配合も、その他の工夫も、隠さずに教えているんだけど、みなさん、なかなかやらないんですよ。」

「おつきあいのある他の農家さんと話をしても、杉本さんのようにはなかなかできないって言いますよ。これだけの種類を栽培しているのに、それぞれ設計を変えるなんて並大抵の努力じゃないです。」

「いやいや、どの野菜もほとんど同じ。そんなに大変なことをしているわけじゃないんですよ。」

穏やかに笑みを浮かべながらも、キッパリとした杉本さんの物言いには、努力を惜しまない誠実さと、培ってきた技術や知恵への自負があふれているように感じました。

杉本さんは当たり前のようにおっしゃるけど、手間と愛情のかけ方が違うんですよ。と西山シェフ。

この日、最初にご案内いただいた畑では、これから旬を迎える様々な大根を収穫。「杉正農園」では、1種類を大量に栽培するのではなく、例えば大根なら、1つの品種をまずは1畝程度。今回収穫した畝のものは9月に種まきをしたもの。隣の一角には同じ品種がもう1畝ずつ。時期をずらして種を蒔くことで春先まで収穫が続きます。

連作を避けるため、次のシーズンは別の野菜を植えたり、土にも休息が必要なので順番に土地を休ませたりすることもあるそうです。土地と作物をパズルのように組み合わせるやりくりは、多くの農家さんが毎年頭を悩ませていると聞いたことがあります。でも杉本さんの頭の中には、しっかり整理できているというから、これも他の農家さんがなかなか真似のできないことのひとつかもしれません。

そして、もうひとつ。杉本さんならではのひと手間の工夫がありました。

「うちの作り方って、全部の畑にビニールを敷くんですよ。乾燥時には保湿になりますし、雨が多い時にはビニールがあることで水を防ぐことができます。これには、手間がかかりますけど、そこは惜しまないでやることで、とびきり美味しい野菜になります。でもね、大根の畑にビニールを敷いてやる農家は、ほとんどいません。教えてあげても、みなさんやらないんですよね。」

またまた当たり前のことのようにおっしゃいますが、やっぱり手間と愛情のかけ方が美味しい野菜を生み出す秘訣であることは間違いありません。しかも、暑い季節には白いビニール、寒い季節には黒のビニールと使い分けているんです。夏に黒いビニールを使ってしまうと、土が熱くなりすぎてしまうし、冬は逆に保温効果も高まるから。言われてみれば、「なるほど」ですが、そこにも杉本さんの野菜への愛を感じます。

別の畑では、スタッフが何やら白っぽい粉を大量に畑にまいている作業中。

「あれは、これから玉ねぎを植える畑に米ぬかをまいているんです。あれだけ大量に米ぬかを使うのはうちくらいじゃないかなぁ。米ぬかを使うと玉ねぎに甘みとコクが出ます。米ぬかは栄養豊富ですからね。」

唯一無二の野菜の美味しさは、様々な知恵と手間の積み重ねの賜物なのだと改めて思いました。

「みずみずしくて甘い!あ、でも最後に辛味が来るのもいいですね。」

その場で切ってもらった紅くるり大根を食べた西山シェフ。

「それがないとただ甘いだけになっちゃいますからね。」

と杉本さん。

「これから大根がどんどん美味しくなる季節。冬が来るのが楽しみです。」

西山シェフも嬉しそうに、青々と茂る大根の葉っぱを眺めながらおっしゃっていました。

皮も切り口も鮮やかな紅色をした紅くるりや、果肉は真っ白なのに皮が朱鷺色のように華やかな紅化粧大根等は、皮もそのまま使って生で使うのが一番。でも、それだとシェフの腕の見せ所がなくなりそう・・・と、おせっかいな心配が頭に浮かびます。

「白首大根は、ブイヨンを含ませて煮たり、スープにしたりもしますよ。杉本さんの大根だと、水と塩と軽めにクリームを使うだけで、だしを入れたかのように味が出るんです。

極論ですが、僕自身は、食材ってそのままか、焼いて塩をかけて食べるのが1番美味しいと思っています。だからそこから離れ過ぎないようにしているんです。和食のように、引き算で料理を組み立てている感じ。僕よりも優れた技量を持つ料理人は、この世の中にごまんといると思うので、差をつけるためには素材の良さがとても大事。」

西山シェフがそう話すと、杉本さんがすぐに

「でも、それをあんなに美しくひと皿に盛りつけるのは、西山さんだからこそ。西山さんのお料理はね、もうお皿の上が芸術品ですよ。」

「それに、西山さんのところは、お母さんと一緒に、すごく丁寧に扱ってくれて、うちの野菜をひのき舞台に乗っけてくれるんです。それがすごく嬉しいです。」

都内をはじめ、あちこちのレストランでも、コラボディナーを開催している杉本さんですが、「レストラン雅」への信頼は、格別。以前、三島で営まれていたお店の時からなので、既に10年以上のおつきあい。西山シェフがまだ20代前半の頃からずっとその成長と活躍を見守ってきたお一人でもあるのです。

「野菜作りは、科学でもあるし、デザインでもある。」

とおっしゃる杉本さん。

ち密な計算と感性が大事なのは、料理人にも通じることではないでしょうか。

食材や調味料、ソースを掛け算のように組み立てたり、引き算のように余計なものを取り払ったり、キャンバスに絵を描くようにお皿に盛りつけをして、最高のひと皿を完成させる様は、まさに科学でありデザインです。

「食材がいいとプレッシャーもありますが、楽しいが勝っている。」

そう笑う西山シェフを杉本さんが頼もしそうに、優しく見つめていたのが印象的でした。

小松菜栽培が転機

杉本さんの家は、この地で800年続く旧家。大河ドラマ「鎌倉殿の13人」にも登場した鎌倉幕府の重鎮、和田義盛の流れを汲むと伝わっているそう。最初は先代から受け継いだ養豚のブリーダー業と農業の複合経営で、血統書付きの豚を繁殖させて、育てていました。

その頃の杉本さんの夢はその豚で農林水産大臣賞をとること。当時、静岡は茨城、埼玉、静岡と指折りの養豚県。専業で養豚業を営む生産者も多い中、複合経営の杉本さんにはなかなかチャンスが巡ってこなかったものの、平成元年、ついに受賞。夢がかなったことと、その頃から臭い等、畜産公害が取りざたされるようになり、潮時だと考えて、野菜に専念することを決めました。

「その当時は栽培していた野菜は10種類くらいでした。ほうれん草は、先代の頃から栽培していて、私の代になってスーパーと契約していたんです。大儲けすることは無いけど、極端に値が下がることも無く、平均して収入がある。これはいいなと。でもね、ほうれん草はこの辺りでは寒い時期しか栽培できないんですよ。夏も契約してもらえる野菜は無いかと思い、近隣スーパーを見て回ったら、元気のない小松菜が並んでいた。“これだったらいけるな”と、バイヤーに直談判したものの、バイヤーからはひと言“ダメだ”と。」

いまでこそ、当たり前にスーパーで見かける小松菜ですが、平成5年当時、まだ静岡県内では知名度が低く、市民権を得てなかったのだそうです。

「小松菜は箱根山の東側の食べ物だから、売れるはずない」と言われたんですよ、と杉本さん。

(ちなみに小松菜は、江戸時代、現在の江戸川区になる小松川村が名前の由来と言われています。)

「確かに、まだ小松菜をやっている農家は、近くにありませんでした。でもね、しつこく食い下がったら、“じゃ、少しずつ持ってきてみな”と言われましてね。で、成長した小松菜を早朝、流通センターに持って行き、朝10時にはそのスーパーの全店舗に並んだんです。当時は携帯電話なんてないですけど、絶対に電話があると思って、家で待っていました。案の定、お昼に電話がかかってきて、“全店舗で、20分くらいで売り切れた。増産できるか?”って。

夏だったから、種をまいたら22~23日で育つので、やりますよと。」

それまで見たことがなかった野菜でも、夏場に青々とした美味しそうな野菜が並んでいたら、飛びついたんだろうなと想像できます。いまはハウス栽培で1年を通して出荷ができる小松菜は、静岡県のふじのくに食セレクションに認定されています。

「葉っぱのパツパツ感が全然違いますよね。」

と試食しながら、西山シェフ。

その場で私もいただきましたが、葉っぱはもちろん、茎のシャキシャキ感も、甘さも全然違います。生で食べても全くえぐみが無く、凝縮したようなうま味もありました。

実は、私、取材の前日に「杉正農園」の小松菜を2束、スーパーで購入し、おひたしと煮びたしを作ったんです。いつも買うものより、柔らかさと新鮮さが見るからに違ったので、火を入れる時間をかなり短くして正解!シャキシャキ感と甘さを楽しみました。もう1束は豚肉と木耳と一緒に炒めようと思っていましたが、空心菜のようにシンプルに小松菜だけで炒めてみようかな、と話すと

「空心菜みたいな使い方はいいと思います。あと、しゃぶしゃぶにするのもおススメです。」

と西山シェフからアドバイスをいただきました。

「子供たちが見学に来た時にも小松菜を生のまま食べてもらうんですよ。それを見て、お母さんたちが驚くんです。“うちの子、野菜も菜っ葉も嫌いなのに、食べてる!!”って。」

「うちのお店でもそうですよ。野菜嫌いなこの子が食べました!って。まだ舌が敏感なお子さんが、杉本さんの野菜は、生でパクパク食べるんです。そこが大きな違いかもしれません。」口々におっしゃるお2人。でも、その美味しさの秘密は栽培方法だけではなかったのです。

見学中、ちょうどスタッフの方が収穫作業を始められたのですが、ん!?ハウスの中で土と根を落として計量して、袋詰めまでしているじゃありませんか!?

「杉正農園」では鮮度を保つため、袋詰めした状態で母屋まで運んだ小松菜を、近くで湧く清水をためた水槽タンクに袋ごと漬けた後、丁寧に茎の向きまで揃えて、水が切れたものから出荷用の段ボールに詰め、冷蔵トラックに積んで出荷するのです。個人の農家さんで冷蔵トラックまで保有しているのって、珍しいのではないでしょうか。

「最高の状態でお客様の元に届けたいから、茎が1本でも斜めになっていないか、ここでキッチリ整えろ!ってうるさく言われますよ。」

作業をしていた奥様が笑顔でお話してくれました。

「顔の見えるお相手と取引したいから、取引したいと声がけされたら“まずは畑に見学に来てください”と話をしています。1時間半から2時間くらい、畑を案内してじっくり話をさせてもらうんです。それができないお店や業者さんとは申し訳ないですが、お取引をお断りしています。」

この日も、点在している畑を車で回りながら、ベルベット色が鮮やかなワインドレスレタスやフリルレタス、あやめ雪かぶや、菜の花の仲間のオータムポエム等、その場で試食させてもらいながら見学すること約2時間。かじった野菜の味や香りの濃厚さ、みずみずしさ、ミシッと詰まった手触り等、驚きの連続。話も尽きず、畑での時間はあっという間に過ぎてしまいました。

毎年5月か6月には、畑のオープンデーを開催。料理人さんや関連企業、行政の人たちを中心に、ジャガイモの収穫をしたり、バイキング形式で農園の野菜を食べたりするのだそうです。その場で料理人の方がオニオングラタンスープを作ったり、フライドポテトを揚げたりと、それはそれは贅沢な時間。その体験が、それぞれの料理人さんの手によって美味しい料理を生み出し、様々な場所で多くのお客様に美味しさの感動を届けているのでしょう。

「レストラン雅」でも、杉本さんを招いて野菜のお話を伺いながら、その野菜を使った数々のお料理をコースでいただく【旬菜雅会】というコラボディナーを年に数回開催されています。

将来的には、その会をさらに発展させて、お客様と一緒に畑を訪れ、収穫した野菜で料理を作る、そんなイベントにしていけたらいいなぁ、と西山シェフ。実現する日を楽しみにしています!

帰り道、西山シェフにご案内いただき、「杉正農園」のすぐ近くにある「瀧川神社」をご案内いただきました。

その名の通り、拝殿のすぐ脇には、幾筋にも分かれて落ちる滝が流れ、水音と清らかな空気に身が引き締まるよ

うな思いがしました。清涼な水と空気がこの地域を潤し、杉本さんの野菜作りの源にもなっているのだな、と感じられる場所でした。

******************************

杉正農園

〒411-0022

静岡県三島市川原ケ谷山田727

TEL:055-973-2732

******************************

土地の恵みをいただくひと皿

「レストラン雅」に到着後、早速ですが、西山シェフには調理に取り掛かっていただきました。

この日は、「杉正農園」の野菜をふんだんに使った1品をリクエストしていました。

用意してくれたのは、サラダ。フリルレタス、ワインドレスレタス、サニーレタス、わさび菜、セニョリータ(丸みのあるパプリカ)、ピー太郎(長細くて小さなピーマン)、里芋、ジャガイモ、紅くるり大根、さらにドレッシングに使ったすだちも、「杉正農園」で収穫されたもの。

そこに、こちらもおつきあいのある三島市の「SATO FARM」さんのカラフルトマト、長泉町産のもち麦と、「 Bring-UP」さんの長泉町産オリーブオイルを使った、この地域の恵みが大集合したひと皿に仕立てていきます。

(右上)仕上げに庭で育てている花を丁寧に置いていく。

(下)杉本さんが「芸術品」と表現する美しいひと皿に仕立てられた。

テーブルに運ばれてきたら「素敵!」と声をあげることが容易に想像できるひと皿が完成。

エキューム(フランス語で泡の意味)のドレッシングで、中のお野菜の全貌が見えないのもまた良いですね。食べる時のお楽しみ感と期待値が上がるワクワクするサラダです。

息子×母、料理×飲み物、ペアリングから生まれる“美味しい”時間

「東京にも色々な食材が集まってきますが、鮮度の違いは圧倒的に大きいです。」

地方でレストランを営む最大の利点を伺うと、そう答えてくれた西山シェフ。10歳くらいの時に食べたフランス料理の美味しさと、日本料理とはまた違う美しさに感銘を受け、そこからぶれずにずっと料理人を目指していたそう。

料理学校在籍中の10代から老舗洋食店「日本橋たいめいけん」で修業を始め、20代前半に一度、当時母の雅子さんが三島市内で経営していた洋食店を手伝うものの、再度上京。世界のトップ・シェフの一人である吉野建さんのお店等でさらなる研鑽を積まれ、2023年、長泉町に「レストラン雅」をオープンしました。

「故郷の長泉町で開業したのは、コロナ禍の影響も大きいです。会食や飲食のスタイルもだいぶ変わりましたよね。これからは少人数向けの、プライベート感覚のレストランに需要があるんじゃないか、と考えました。

料金設定が高めでも、東京よりはリーズナブルな価格設定ならば、地元で開業する方が、メリットが大きいと思ったんです。三島でお店をやっていた経験から、「杉正農園」さんをはじめ、地元の農家さんとのおつきあいもありましたし、富士山サーモンやあしたか牛等も扱っていて、この土地に素晴らしい食材があるのは分かっていたので、“地域の食文化”が観光の鍵になっていくんじゃないかとの想いもありました。」

「それに、周辺では飲食店のメインエリアは三島と沼津。その2つのエリアの真ん中にあるにも関わらず、長泉町には飲食店も少ないんです。でも、近隣には大企業もありますし、この辺りは、三島駅まで徒歩圏内でもあり、東京からのアクセスも良いので、首都圏から移住される方や、東京まで通勤されている方も多いんです。接待で使っていただいたり、ご家族でのお祝い事や記念日にご利用いただいたり、当初の予想以上に地元のお客様も多いのは嬉しいですね。」

西山シェフの言葉を引き継いで、ソムリエや日本茶インストラクターの資格を持ち、サービス面でお店を切り盛りしている母の雅子さんが続けます。まるで料理と飲み物のペアリングのようにおふたりの息もピッタリです。

「レストラン雅」は2組限定の完全予約制のレストラン。プライベートな雰囲気でゆったりと食事ができると、口コミで人気が広まっています。結婚が決まった両家の顔合わせの食事会に始まり、お2人の結婚記念日や、お子さんが生まれたときのお祝いの会等、ご家族の幸せな時間に立ち会えることも多いと、雅子さんも顔をほころばせて話してくれました。

一方で、首都圏や海外からのお客様も増えているそう。

「googleやInstagramをご覧になって予約をいただくことも増えています。アメリカから来日されたお客様が、花束もネットで予約して、こちらでプロポーズされたこともありましたよ。」

日常会話程度なら大丈夫だし、いまは翻訳アプリもあるのでなんとかなりますよ、と雅子さん。海外からのお客様も積極的に受け入れていらっしゃるそうです。

少人数の空間だからこそのきめ細やかなおもてなしもさることながら、やはり一番の魅力は、素材の美味しさを活かした西山シェフの料理と、その料理にあわせる雅子さんによるペアリング。ワインはもちろんですが、ティーペアリングも人気なのです。

ペアリングの醍醐味を体験

「今日のサラダには、ワインなら柑橘系の香りがあるオーストリアのグリューナー・フェトリーナー、オレンジワインも合いますね。ティーペアリングの場合なら、和紅茶をベースに、柑橘をあわせて8時間ほど抽出しておいたものをお出しします。」

オレンジワインは、白ワイン用のぶどうを使って赤ワインの製法で造るオレンジ色のワイン。いま世界中で人気が急上昇中のワインだそう。

「オレンジワインは、ジョージアが有名な産地。この黒いエチケット(ラベル)のワインは、大相撲の元大関栃ノ心関が引退後、ジョージアワインの輸入販売のプロデュースをされていて、そのうちの1本です。」

ワインの知識はもちろんのこと、人脈も豊富な雅子さんはインポーターのご友人も多く、1日2組のレストランながら、豊富なワインを取り揃えているのも、ワイン好きのお客様を魅了しています。

雅子さんがティーペアリング用に選んだのは静岡の「斎藤茶園」さんの無農薬茶葉。中でも和紅茶は、蜂蜜のような香りとフルーティーで柔らかな香りがあり、穏やかな華やかさがあるのだそう。

せっかくなので、和紅茶とワイン、どちらもいただきました。

まずは、ワイングラスに注がれた和紅茶をひと口。和紅茶の甘みに柑橘の酸味が加わって、まるでカクテルのよう。泡状のドレッシングから香るすだちの爽やかさとも相まって、清涼感が増しました。

「和紅茶の軽やかな渋みは、サラダの繊細な味を壊さずに酸味と油をまとめてくれます。フレッシュさとシトラスの香りも、青さと香りの方向性が生のサラダと方向性が揃うんです。アッサムやウバのように渋みが強い紅茶では、生野菜の繊細な味を奪ってしまうけれど、和紅茶は優しい渋み。野菜の甘みや青さを活かしてくれます。アンチョビマヨネーズとも自然に調和するんです。」

と雅子さん。

西山シェフの「全体をよく混ぜてお召し上がりください」のお言葉に従い、崩すのは勿体ないと思いつつ、お皿全体を混ぜ合わせ、ひと口、ふた口。パリっとだったり、しっとりだったり、ねっとりだったり、プチプチだったり、香りや食感と色とりどりの色合いの野菜が目にも舌にも嬉しい、五感で楽しめるサラダです。

里芋とジャガイモに絡んだアンチョビマヨネーズの塩気がなんとも絶妙で、たまらず、ワインにも手が伸びました。アンチョビの風味がさらに豊かに口の中に広がります。お野菜の甘みも一層ひきだされたよう。

なるほど、これがマリアージュ。ペアリングの醍醐味なのですね。

食事にあわせてワインも選ぶように、ティーペアリングのコースでも、ベースを変えた数種類のお茶が用意されています。ワインでいう3つのアロマ(ぶどう由来、醸造由来、そして熟成香)をお茶で再現するために、ベースとなるお茶に果物や花、スパイス、ハーブ等を繊細にブレンド。20種類以上を一晩かけて低温抽出することで、雑味がなく、奥行きある味わいを生み出しています。

中でも驚いたのは、火をつけたオークチップを入れた容器でグラスにフタをすると、ポッポッポッと煙が出てくる演出。グラスの中に燻製香を封じ込める効果もあります。

「シェフが考えてくれた“樽香(たるこう)”です。オークチップで香りづけすることで、樽熟成のワインを思わせるような深みを表現しています。このお茶は重厚感のあるお肉料理にあわせます。ペアリングもどんどん進化しているんですよ。」

食前酒としてシャンパンの代わりに出されるのは、赤紫蘇のシャーベットを入れたグラスに、炭酸を注入したほうじ茶を注ぐ1杯。その華やかさがお客様にとても喜ばれるそう。こうした演出も、食事の美味しさとともに思い出になりますね。最近はお酒が飲めるのに、ティーペアリングを希望されるお客様も増えてきたというのも分かります。

開店当初からティーペアリングを取り入れていたとのことですが、きっかけはあったのでしょうか。

「きっかけは、お客様のアルコール離れですね。アルコールを飲まない方でも楽しめるお料理とのペアリングを提案したいと思いました。静岡県といえばお茶。だからお茶をベースに考えようと思い、このお店を開く前、2022年に学び始めました。しかも長泉町は水もいいんですよ。お隣の三島も“水の都”と言われていますけど、この町の水も天然のミネラルウォーター。町内に3つある浄水場の中でも、調べてみたらこの地域が最も軟水でした。浄水器もつけていますが、水道水で十分に美味しい。ティーペアリングにもお料理にも、重要な要素です。」

まさに土地の恩恵ですね。

ローカルガストロノミーもティーペアリングも、世の中で周知される前からもう始められていて、先見の明がある印象です。

「ずっと商売をやっているから、何かやろうと思った時には、常に人とはちょっと違うことをやろうっていう習慣がついているのかもしれません。シェフも好きなことには、挑戦や勉強を厭わないタイプですし。」

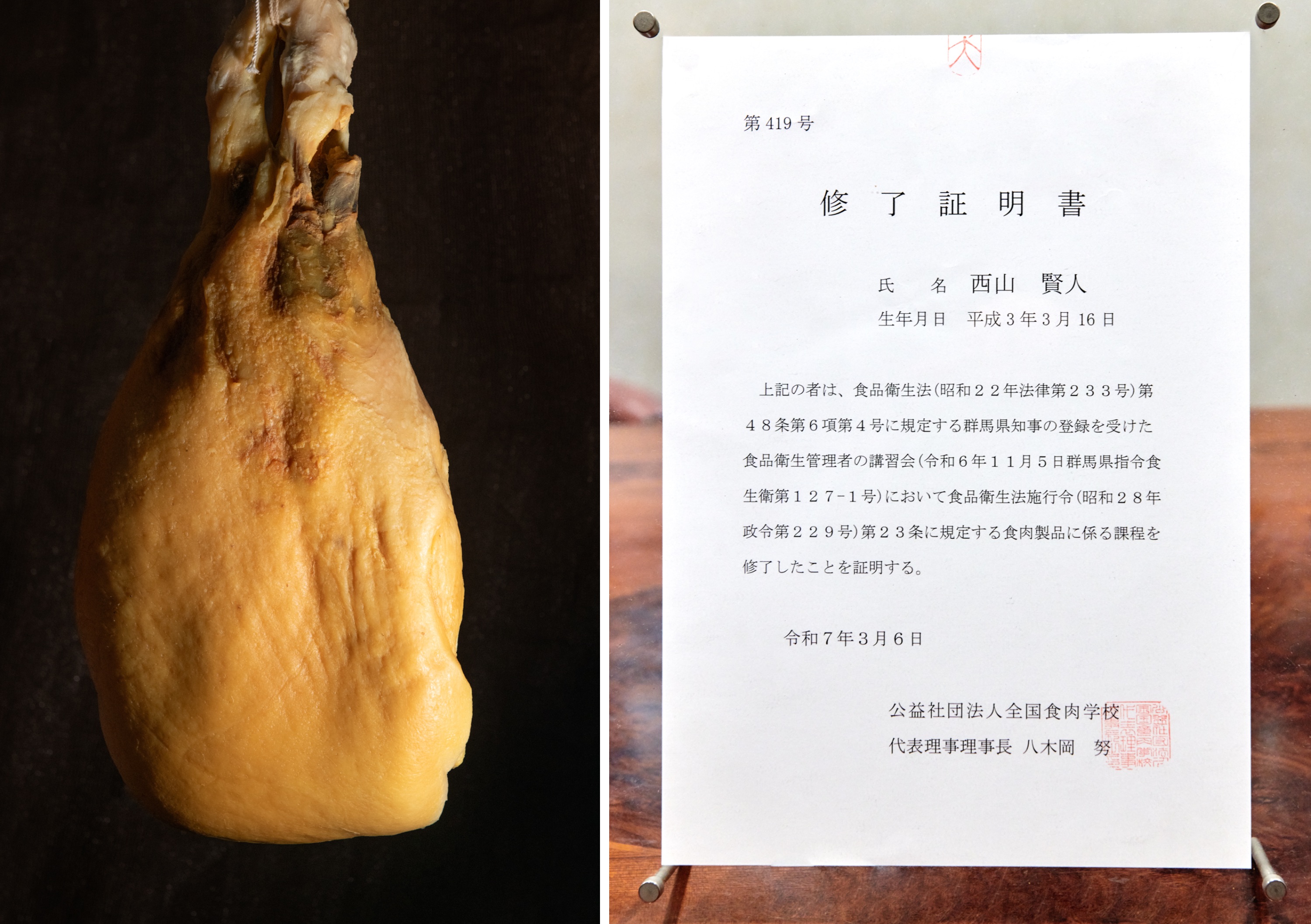

そんなお2人がいま挑んでいるのが、生ハムづくりです。

「ここから車で10分もかからないんですが、沼津の麦豚工房石塚さんの育てている豚肉のモモを使って、2年前から挑戦中です。生ハムづくりの技術は、八ヶ岳にいる師匠から教わっています。食品衛生管理者の資格が必要なので、石塚さんの元で実務経験も積ませてもらい、今年の冬には食肉学校に入学して、みっちり1か月勉強して資格を取得しました。

ロースとか肩ロースは人気があるのですが、モモ肉は余りがちなんだそうです。たたき値で売られてしまうこともあるくらい。その現状をなんとかしたくて、石塚さんもハムやソーセージに加工して販売もされていますが、僕が生ハムづくりを成功できれば、その問題解決にもつながるかな、と思っています。

沼津の豚を、駿河湾の塩で生ハムにできれば、完全に静岡県生まれの生ハムができる。冬の間しか仕込めないですし、いま素晴らしい生ハムを作られている(八ヶ岳の)師匠でさえ、5年はかかったというから、まだまだ長い目でみないとですけどね。」

西山シェフの言葉を雅子さんが引き継ぎます。

「いま外国産の生ハムはなかなか入ってこなくて品薄状態。もし長泉生まれの生ハムが完成したら、逆に世界に出ていくことにもつながったらいいな、と思っています。」

夢の大きさに驚くばかりですが、いつか、沼津で育った豚肉と駿河湾の塩、そして長泉町の風土から生まれた西山シェフが生み出す地域の宝のような生ハムを食べてみたいです。その時は、雅子さんにオススメのワインをペアリングしてもらいましょう。

杉本さんをはじめ、生産者の想いをひと皿ずつに込めることで、信頼を築き上げてきた西山シェフ。そのお料理にペアリングのワインやお茶で共鳴し、さらなる高みに押し上げるソムリエの雅子さん。関わる方々の絆の強さと、風土を味わえる隠れ家レストランの進化がますます楽しみです。

******************************

レストラン雅

〒411-0943

静岡県駿東郡長泉町下土狩756−14

TEL:055-950-8830

営業時間:17:30~21:30(完全予約制)

※ティーペアリングは、抽出時間の都合上、前日20時まで要予約

定休日:火曜、水曜

******************************

旅の最後に、長泉町まで来たらぜひ訪ねてほしい私イチオシの2つの名所をご紹介しましょう。

一か所目は、「レストラン雅」から徒歩1分もかからない小さな小さな、本当に小さな公園。

ここ、なんと、2024年にギネスブックに認定された「世界一小さな公園」なんです。

公園は、周りのアスファルト部分ではなく、煉瓦で囲われた部分!その面積は、わずか0.24平米。新聞1ページが0.22平米なので、その小ささ、イメージできるでしょうか!?

こちらの公園がギネスブックに認定されたのは、2024年。その経緯は、長泉町のホームページで詳しくご紹介されています。

https://www.town.nagaizumi.lg.jp/soshiki/infostrategy/jyouhou/6/11358.html

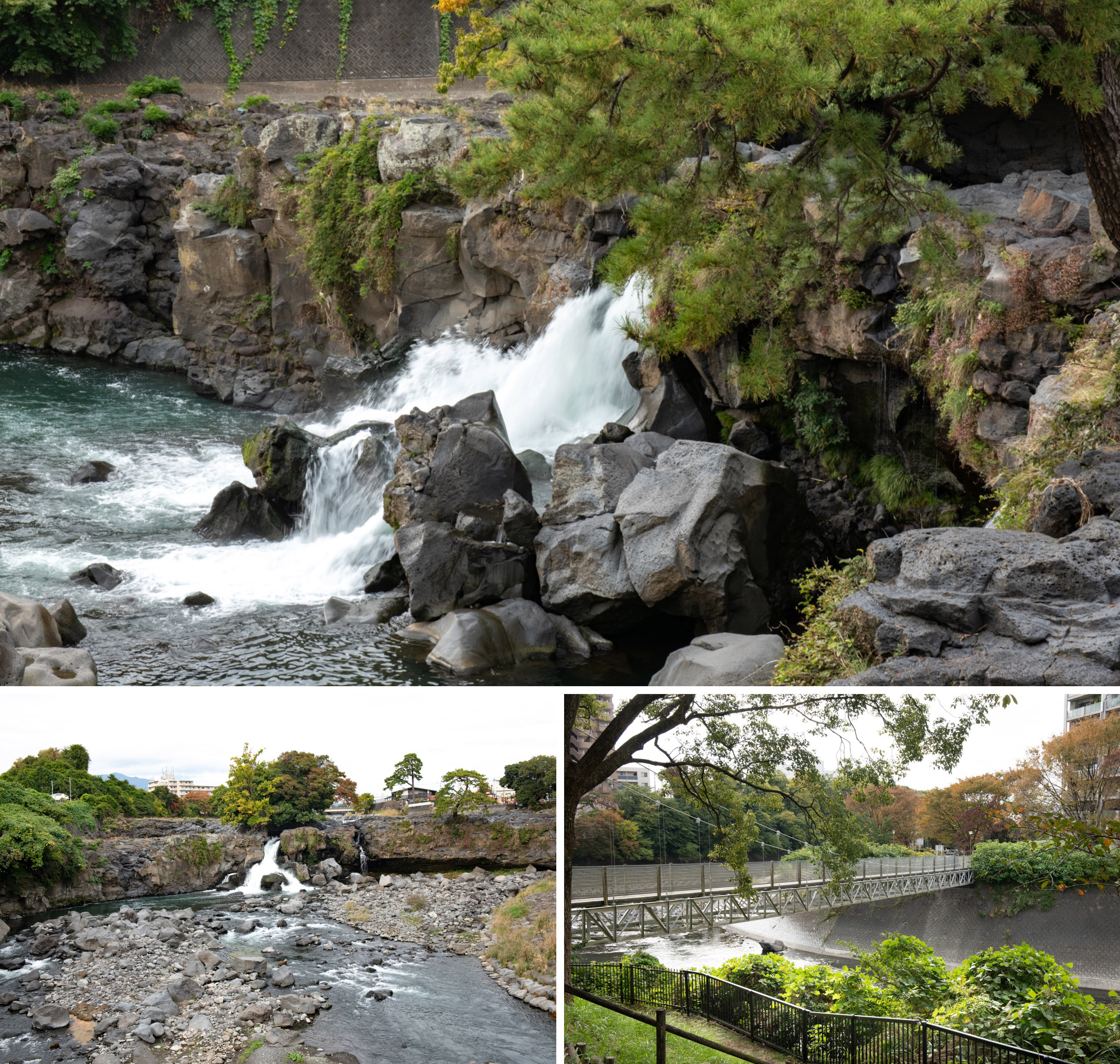

そしてもう1か所は、対照的に地球のスケールを感じる場所「鮎壺の滝」。

こちらも「レストラン雅」から車で5分少々。歩いても20分もかからないので、ぜひ訪ねてほしい場所なのです。

御殿場市を源に長泉町から沼津へと流れる黄瀬川の中流にある「鮎壺の滝」は、富士山噴火の溶岩流によって作られた滝です。整備された公園を進むと、突如現れる滝は、高さ約10m、幅約90mの大迫力。

1996年(平成8年)に県の天然記念物に指定されたほか、伊豆半島ジオパークのジオサイトの1つでもあります。

晴れた日には下流に架かるつり橋「鮎壺のかけ橋」から雄大な富士山を望むこともでき、地球の息遣いを感じられる雄大な景色は一見の価値あり。

世界一小さな公園と、地球の大きさを感じることができるスポット。そして豊かな食とワインやお茶とのペアリングでお客様を魅了している隠れ家レストラン。

長泉町、奥が深いです。

取材日:2025年11月14日

ライター:アオキリカ

写真:小南 善彦